映画『光りの墓』

タイ東北部。かつて学校だった仮設病院で原因不明の“眠り病”にかかった男たちが眠っている。摩訶不思議で、言葉にできないほど感動的!

3月シアター・イメージフォーラム他 全国順次公開

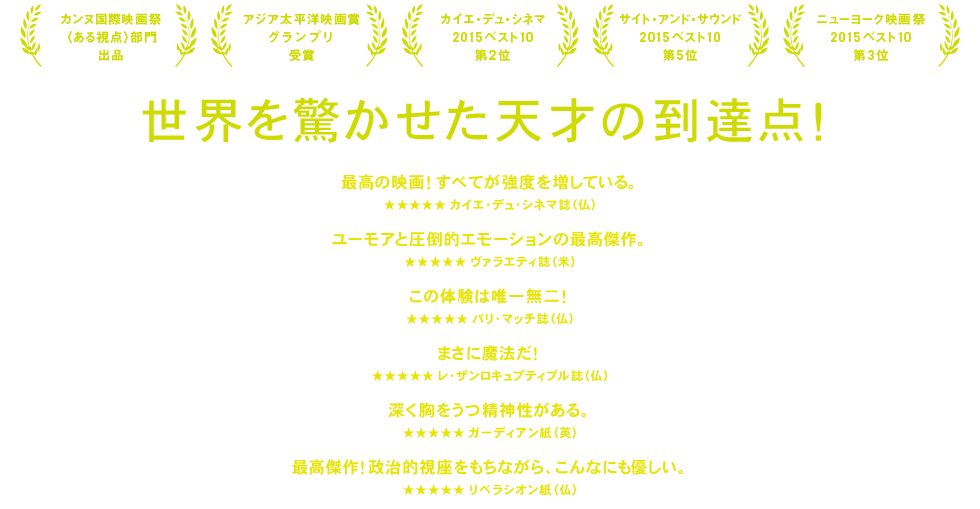

『ブンミおじさんの森』でカンヌ映画祭最高賞パルムドールに輝いたタイの天才アピチャッポン・ウィーラセタクン。ティム・バートンやスコセッシをも魅了する世界最先端の映画監督で、同時に、国際的な美術作家。その待望の最新作『光りの墓』は、映像、サウンド、色彩設計、あらゆる面において、天才の進化を感じさせる大傑作。タイの社会状況を透徹しながら、語り口はあくまでもユーモアと優しさに溢れています。

タイ東北部。かつて学校だった病院。“眠り病”の男たちがベッドで眠っている。病院を訪れた女性ジェンは、面会者のいない“眠り病”の青年の世話を見はじめ、眠る男たちの魂と交信する特殊な力を持つ若い女性ケンと知り合う。そして、病院のある場所が、はるか昔に王様の墓だったと知り、眠り病に関係があると気づく。青年はやがて目を覚ますが……。あなたは眠っていたいですか、それとも目を開きますか?

撮影が行われたのは監督の故郷である、タイ東北部イサーン地方。そこでは今も、空や水や雲にも霊が宿り、人々はスピリチュアルな空気の中で生きている。映画では、その土地の記憶とジェンという一人の女性の愛の記憶が幾層にも重なっていく。そして、驚くほどに深い感動が待つラスト! 天才監督アピチャッポン史上最高の傑作の誕生です。

Q.『光りの墓』は、あなたの故郷であるタイ東北部イサーンの町コーンケンが舞台ですね。この映画について「寄生生物のように自分から離れない場所についての個人的なポートレート」とあなたは書いていますが、これらの場所はどのようにあなたと結びついているのですか?

AW(アピチャッポン・ウィーラセタクン).この映画は、僕が子供の頃に知っていた古い霊を探すものです。僕の両親は医者で、家族で病院の居住区の一角に住んでいました。僕の世界は、母が働いている病棟、住んでいた木の家、学校、そして映画館でした。この映画にはそれらの場所が溶け合っています。故郷を離れてかれこれ20年になります。町は大きく変わりました。久しぶりに町に戻ったとき、僕が見ていたのは、新しいビル群に重ねた古い記憶でした。でもたったひとつ、お気に入りの場所だったコーンケン湖だけは変わっていませんでした。

Q.あなたは、病院の中で育ったそうですね。医療機器や病気への関心など、それはあなたの映画にどのように影響しているのでしょうか?

AW.僕にとって、聴診器で心臓の鼓動を聴いたり、光をあてて拡大鏡でものを見たりすることは、すでに魔法でした。ごくまれにですが、顕微鏡も覗かせてもらえたんですよ。もうひとつのドキドキするような記憶は、コーンケンの町にあったアメリカン・インスティテュートで16ミリ映画を見たことです。当時、アメリカは共産主義に対抗するために、東北部に拠点を持っていたんです。白黒映画の『キングコング』やたくさんの映画を覚えています。映画と医療器具は、子供時代の僕にとって最高の発明品でした。

Q.眠る男たちというアイディアはどこから?あなたが惹き付けられた理由は?これは実際にあった話ですか?

AW.3年ほど前、北部の病院についてのニュース記事がありました。その病院では、謎めいた病気にかかった40人の兵士が隔離されていました。その話に僕が育ったコーンケンの病院と学校のイメージを重ねました。この3年間、タイの政治状況は行き詰まった状況でした(今に至るまでですが)。僕は、眠ることに魅了され、夢を書き留めることに熱中しました。それは、現実のひどい状況から逃げる方法だったんだと思います。

Q.あのカラフルな光の治療は、実際にある治療に基づいているのですか?サイエンス・フィクションに対するあなたの興味から来ているようにも思えますが。

AW.脳科学に関する、ある記事を読んだんです。光によって脳細胞を操作し、特定の記憶を甦らせようとしていたMITの教授の話です。彼は、ある種の反デカルト主義の発見は、精神と肉体が個別の実存であることを示すと言っていました。この仮説は、瞑想は生物学的プロセス以上の何でもないという私の考え方と整合しました。眠ることと記憶は、常に侵入しあっています。もしも僕が医者だったら、細胞レベルでの光の効果によって、眠り病を治療すると思います。この映画の光は、そんなアイディアを曖昧にですが反映したものです。そして光は眠り病の兵士たちだけでなく、観客にも影響するのです。

Q.キャストのほとんどはイサーン地方の人で、主にイサーン方言が話されていますね。全般的には、イサーンにはタイに反抗する特有の伝統や変わった信仰があると考えられているのでしょうか?

AW.イサーンは、かつてカンボジアとラオスという異なる帝国から成り立っていて、それは、バンコクが東北部の権限を掌握し、統一化(またはタイ化)するまで続いていました。僕の家族は、僕が生まれる数年前にバンコクからイサーンに移りました。イサーンは、乾燥地域で、(バンコクがある)中央平原のように恵まれた場所ではありません。しかし、僕にとっては、クメールのアニミズムを伝える、とてもカラフルな場所です。イサーンの人々は、日常生活に生きているだけでなく、スピリチュアルな世界にも生きています。そこでは、単純な事柄が魔法になるのです。

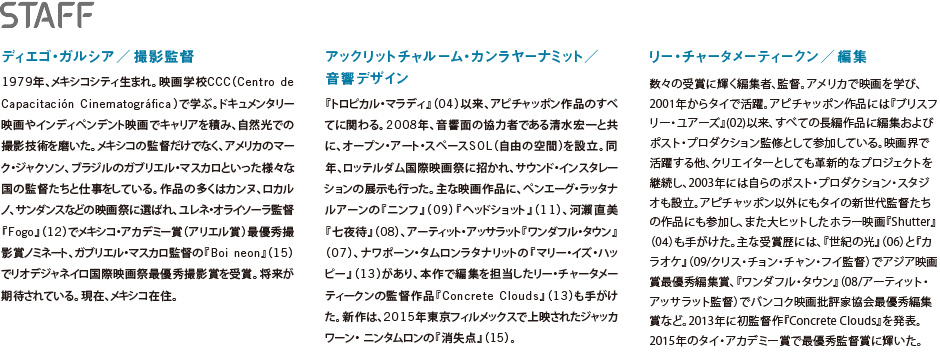

Q.今回、撮影監督のディエゴ・ガルシアとは初めての仕事でしたね。

AW.ミゲル・ゴメスが、彼の信じられないくらい長い映画(『アラビアン・ナイト』)を作るために、僕のいつもの撮影監督(サヨムプー・ムックディプローム)をポルトガルに連れて行ってしまったんです。ミゲル・ゴメスは、現代最高の監督の一人ですから、もちろん僕は彼のためを思い、とても幸せでした。でも、正直、困りました。それで、色々な人に尋ねたところ、カルロス・レイガダスが、彼が次の映画で仕事をしようとしていたディエゴを僕に紹介してくれたんです。もしかしたら、カルロスは僕をモルモットにしたのかもしれませんね!とにかく、ディエゴとの仕事は、とても幸せなものでした。ディエゴについて僕が称賛したいのは、なによりも彼のパーソナリティです。素晴らしい才能の持ち主である上に、彼はとても穏やかなんです。僕は、現場で叫んだりする人間が好きではありません。すべての撮影クルーが彼を愛しています。ほんの数日仕事をしただけで、もう長い間、彼と仕事をしてきたように感じました。この映画で、僕は自然光を大切にして、メランコリックな影を表現したいと考えていました。彼は鮮やかにそれを実現してくれました。

Q.この映画では、「病院の地下深くには実はかつての王宮が眠っていて…」という設定ですが、直接的に宮殿を描くことはないですよね。かつてあった地下宮殿のような現実には見えないもの、あるいは肌に触れること、それから匂いの話もありましたが、そういった映画では普通には見せることのできないものを見せる、そんなことにチャレンジしている映画に見えました。

AW.僕にとってこの映画が面白く思えるのは、僕たちは、現実を知覚する周波数が個人によって異なることがあり得るということだと思うのです。たとえば「宮殿」というものを想像するとき、それぞれの人のそれまでの経験によって、その時の想像の中で観えてくる「宮殿」が違う。そんな、これを観るそれぞれの人の経験によって違う何かをこの映画がもたらすことができたならば、僕は非常にうれしい。 ふたりの女性がただそこを歩いているだけで、どれだけのことができるか、どれだけそれを観る人の想像力を掻き立てることができるか、ということを思いながら、非常に楽しみながら撮影をして編集をしたシーンでした。あのシーンで、どういうイメージを触発させることができるかということがポイントだと思うのです。しかもあの若い女性の方は、男性の言葉を使い、男の演技をしながら案内をするわけです。だから字幕ではなくタイ語で聞きながら観ると、非常にユニークな、タイ人がこれを観ると非常に奇妙な感覚が強調され湧き上がってくる。まるで現実の外に出てしまったかのような感じ。男性の振りをした女性という曖昧さ、現実離れした感覚が、しかし映画に写っているのはごく普通の場面で、普通の女性の姿をした人間がそこにいるという普通さとぶつかり合って、混ざり合ってくるというところが、僕にとって面白い部分でした。

Q.いくつかの海外インタビューの中で、検閲されたくないので『光りの墓』はタイでは公開しないということを語ったり、あとは、タイでは映画を作らないつもりだということを語っているのですが、それは真実なのでしょうか?

AW.そうです。今の軍政権下における環境というのが、僕が公の場で自分の映画について語ることを不可能にしているのです。僕は自分の仕事を、今の国の空気の中ではシェアできないと思っています。そこには自由がないからです。だからこのような発言をするということは、ひとつの宣言なんです。今この国が行おうとしていることに対して、自分はそれとは違った場所で活動するという立場を表明しているのです。ただ、将来的に国が変わったら、僕の気持ちも変わると思います。

今でも、僕は短編やインスタレーションを制作してはいるのですが、長編の劇映画は長い時間がかかるので、現状では困難なんですよ。

あと一歩で映画が映画でなくなる地点まで踏みこんでの演出は、

まことにサスペンス豊かである。必見!

蓮實重彦(映画評論家)

アピチャッポンの映画を観ていると、

耳の裏あたりに潜んでいた空間が浮かび上がり、

封じ込めていた時間が流れはじめる。

全く新しい感覚器官の存在を思い出し、

ついぎこちないダンスを踊った。

坂口恭平(作家/建築家)

アピちゃんを支持することを、ここに宣言します。

ホンマタカシ(写真家)

私は眠りながら夢を見ることが一番好きです。

20世紀に世界が目指してきた自由から逃げて、

次に恋焦がれるものを探している最中の私は、

夢を見ていればその力が補われるような気がします。

アピチャッポン監督は私が一番好きな監督です。

彼の映画を最後まで起きて観たことはありませんが、

観る度に違うシーンが連結して、

彼の映画を浴びながら見る夢は格別なのです。

コムアイ(水曜日のカンパネラ)

フィックスなのに躍動する映像。

静謐だけど雄弁な音。

これこそ世界中の誰にも真似できない唯一無二の映画だ。

入江悠(映画監督)

揺れる木漏れ日も、ネオンの人工灯も、

この地球で、等価に一回きりの出来事だ。

一回きり、きらめき、零れ落ちてゆく。

おもかげの墓。

世界は、映画の舞台装置である

――そのような倒錯した夢が炸裂する。

山戸結希(映画監督)

夢と現実が反転し、それに巻き込まれていく感覚。

今、どこかで本当の自分は眠っていて、

夢の中で、この映画を観ている。

そんな喪失感、そして、安心感がありました。

最果タヒ(詩人)

見えない世界は、ただそこに「自然」として拡がっている。

映画を見ながら瞑想することで、

私たちもアピチャポンの自然主義と交信することができるだろう。

小谷元彦(美術家・彫刻家)

病院の下で王たちが戦っている、その戦いのために兵士たちの生気がすいとられ、彼らは病院で眠っているという大きな物語の筋立てがある。その上に、病院(生と死のあいだ)―墓(ネクロポリス)、そして横の工事現場(生の象徴)という建築的な空間構造が見事につくられている。そこにある静かでささやくような言葉のやり取り、生者と死者の間の、夢と現実の間の往還が、タイの厳しい政治状況を背景とする極限の『生の比喩』として語られている。

長谷川祐子(東京都現代美術館 チーフキュレーター)

かつてヨーゼフ・ボイスはその作品を通して「汝の傷を見せよ」と言っていた。 でも、アピチャッポンは知っている。夢の中でしか見せられない傷もあることを。そして、その傷に誰かが口づける時、それははじめて自分のものになる。

保坂健二朗(東京国立近代美術館キュレーター)

わたしたちは立ったまま夢を見続けている。

しかもそれがいつのまにか現実となり牙を剥く。

アピチャッポンの新作にはそんな怖さがある。

椹木野衣(美術批評家、多摩美大教授)

アピチャッポンの更なる深い記憶の中へ。

それは輪廻であり、社会であり、人間であり、

映画であり、アートである。

すべてがナラティヴに案内されていく。

蓮沼執太(音楽家)

アピチャッポン独自のメソッドがきらめく

夢のようなわけのわからない二時間を堪能。

熱帯のゴダール。

いとうせいこう(作家・クリエイター)*ツイッターより

敬称略・順不同